Hay motos que nacen para correr, otras para lucirse y pocas para quedarse en la memoria. La historia de hoy va de alquimia callejera, de grasa en las uñas, de cervezas en el taller a medianoche, y de cómo una Kawasaki Zephyr 750 de los años 90, una moto que muchos ni miraban dos veces, terminó convertida en una maldita leyenda sobre dos ruedas.

Los años 90 dejaron muchas cosas feas, como los alerones en los coches más horteras. Eso sí, también dejaron motos como la Zephyr, una naked con espíritu retro, motor tetracilíndrico, y un ADN heredado de las viejas Z1 de los años 70. No era una superbike, ni una chopper ni una trail. Era una outsider y como todo lo que va por libre, encontró su público años después, cuando los lcoos del metal y la soldadura vieron en ella una base perfecta para crear algo único.

Lo auténtico empieza cuando desmontas una moto hasta los huesos, quemas las pestañas investigando y dejas media vida en cada soldadura. La customización, cuando se hace bien, es alquimia. Es transformar hierro y aceite en personalización. Eso fue lo que pasó con la Zephyr, una máquina sin pretensiones que acabó convertida en una bestia reverenciada.

La historia arranca en un garaje perdido entre naves industriales, olor a gasolina rancia y el eco de una radial cortando sueños. Allí, entre cigarros apagados en latas de pintura y catálogos rotos, un tipo con más ideas que dinero, decidió que su vieja Zephyr no iba a morir como una moto de segunda mano. Lo que hizo fue renacerla. Para ello, la convirtió en una criatura de otro mundo. Lo que sigue no es solo el relato de una transformación mecánica, sino de un ritual sagrado entre hombre, máquina y caos creativo.

Una Zephyr cualquiera

La Kawasaki Zephyr 750 salió al mercado en 1991 como una naked con sabor retro, pero sin muchas ínfulas. Tenía pinta de chula, pero en un mundo donde las deportivas hacían babear a los adolescentes y las custom americanas eran el sueño húmedo de los puretas, la Zephyr era como ese chaval que llega a la fiesta sin invitación, sonaba bien, se comportaba decentemente y nadie se tatuaba su nombre.

Eso no quitaba que fuera una moto honesta. Motor de cuatro cilíndros en línea, refrigerado por aire, 73 CV y una entrega de potencia lineal como una borrachera de fin de semana. Tenía estilo, pero no del que vende camisetas. El chasis era simple, las suspensiones cumplían y su diseño tenía ese encanto bruto de las Z1 y Z900 de los 70.

Durante años, la Zephyr vivió en un limbo Las primeras unidades se vendían más baratas, muchas acabaron en manos de novatos y otras arrumbadas en garajes llenos de polvo y desencanto. Mientras, las deportivas de la época se volvían obsoletas y se oxidaban con dignidad. Con sus formas redondeadas, su depósito musculoso y ese faro redondo como un puñetazo al pasado, empezaba a despertar miradas entre los que sabían de qué iba la película.

De la calle al altar: diseño con alma

Lo primero que hicieron fue desnudarla sin sentimientos. Lo que hicieron fue dejarla en el chasis, motor fuera, plásticos a la basura, depósito sobre la mesa… En su cabeza, la moto no era una simple restauración. Era una transformación y una reencarnación, quería crear algo que tuviera alma, actitud y mala leche. Una máquina que hablara antes de arrancar.

El diseño fue saliendo solo, como si la propia moto supiera qué quería hacer. Nada de cromados de feria, ni puntas brillantes. Aquí se buscaba el estilo más brutal, acero visto, óxido controlado y líneas agresivas. El depósito fue modificado para darle una forma más compacta y musculosa. el chasis se recortó, se reforzó y se adaptó para un nuevo subchasis más plano y bajo.

Las llantas originales fueron substituidas por unas de radios, neumáticos gordo y el faro paso a ser una pieza de tractor restaurada. El escape se rehizo desde cero, con colectores soldados a mano y una salida corta que escupía fuego como un dragón borracho. Todo estaba pensado para provocar, para llamar la atención.

Un proceso artesanal

No fue ni rápido ni cómodo. Hubo noches en las que el ingeniero dormía en el suelo del taller. Días enteros de frustración porque algo no encajaba, porque el motor petardeaba o porque la maldita bomba de gasolina se negaba a cooperar Eso es lo que separa a los aficionados de los verdaderos artesanos, la obsesión.

Cada cableado fue hecho desde cero. Nada de dejar el sistema eléctrico original, con sus conectores plasticosos. Aquí se metió cableado trenzado a mano, con fundas textiles, como se hacía en los aviones de guerra. El motor se desmontó, se pulió, se ajustó al milímetro y se pintó con pintura negra mate. Las tapas se lijaron para dejar el metal al aire, con vetas que contaban historias de mil kilómetros de carretera.

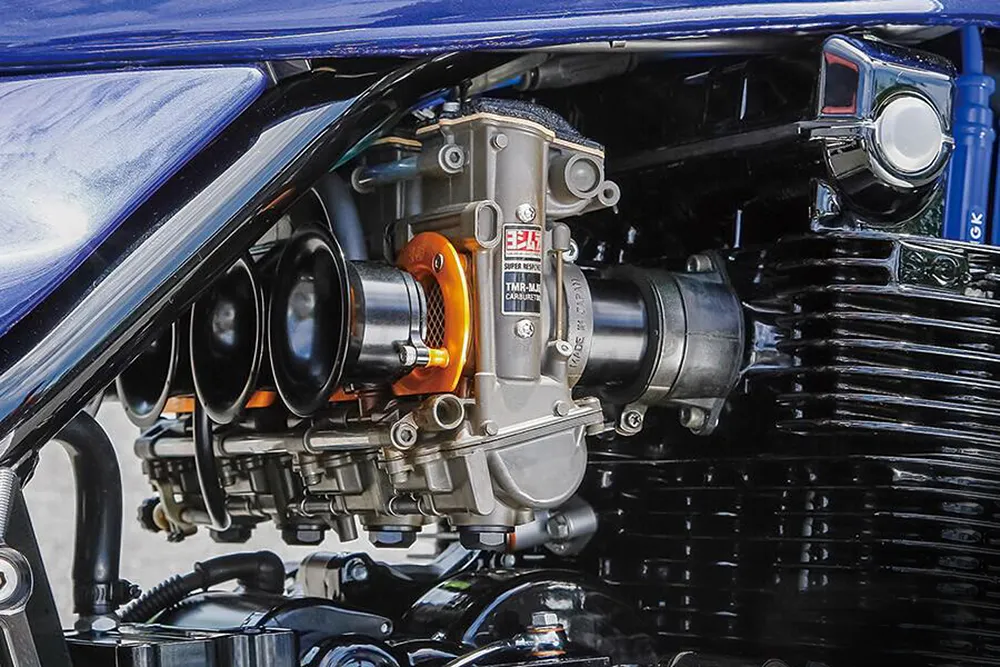

El carburador se afinó como un instrumento de Jazz. Nada de inyecciones modernas, aquí se quería sentir la respuesta bruta, la vibración, el olor a mezcla rica. Se instaló un filtro de aire cónico, se ajustaron todos los componentes y se consiguió ese sonido que no se graba.

Una bestia que ruge

El primer arranque fue propio de un exorcismo. Cuando el motor rugió por primera vez con su escape artesanal, el sonido hizo que los perros del polígono se callaran. Era ronco, profundo y con alma. No era el ruido chillón de una deportiva ni el petardeo elegante de una inglesa clásica. Era el grito de una bestia que había vuelto del infierno y quería comerse el asfalto.

La primera salida fue un desfile. Sin matrícula, papeles ni casco. Solo quería dar una vuelta por el barrio y sentirla viva. La gente se giraba y no era para menos. Nadie sabía qué moto era. Esa Zephyr ya no era una Zephyr, era una moto única y salvaje.

Uno de sus grandes encantos era su motor. No era la máquina más potente del mercado ni la más avanzada, pero sí era de las más honestas y con más personalidad. Se trataba de un tetracilíndrico en línea con doble árbol de levas en cabeza y carburadores, disponible en distintas cilindradas. Esa arquitectura mecánica sin la intervención de ayudas, permitía al piloto sentir el motor en las muñecas y el culo.

No pretendía ser una superdeportiva ni una rutera. Era una moto simple, con una posición de conducción natural que no te destrozaba nada. El manillar alto y ancho, el asiento generoso y una postura relajada. Su suspensión era básica, ofreciendo el equilibrio digno entre firmeza y confort. Con un chasis de doble cuna y acompañado de frenos firmes.

Cultura urbana y resurgir custom

Durante el 2000, la Zephyr pasó a convertirse en base predilecta para proyectos de personalización, con chasis y motor que eran el lienzo perfecto para transformaciones. No era raro ver una Zepjyr reconvertida en obra de arte mecánica, con tanque pulido, escapes artesanales… Su mecánica simple y estética facilitaban la personalización.

Ahora, en el mercado de segunda mano, se han convertido en objetos de deseo y su cotización ha subido notablemente en los últimos años. El modelo 1100 se ha convertido en una clásica con aura de leyenda. En Kawasaki han sabido recoger el testigo con modelos como la Z900RS, que es una reinterpretación moderna del concepto clásico.

No era una moto revolucionaria, pero si era puramente emocional. Era una moto que habló al motor del motero, que rescató la esencia de conducción pura y con una estética atemporal. La Zephyr era una moto que puso freno al olvido de las raíces. Nos recordó que ir en moto no se trata solo de potencia y prestaciones, sino de sensaciones.

Alejandro Delgado

COMENTARIOS